近期全國多地持續高溫,7月以來,全國最大電力負荷兩次刷新紀錄至14.67億千瓦。在這場保供電攻堅戰中,中國電科充分發揮電子信息技術優勢,以數字化、智能化手段為電網安全穩定運行提供關鍵技術支撐。

AI“體檢”,守護“風電巨人”

內蒙古草原、東海之濱、云貴高原等廣袤的風電場上,一排排“風電巨人”正在借助人工智能技術實現“自我體檢”,不斷將呼嘯的風轉化為綠色動能。電科太極下屬太極股份基于工業互聯網和AI技術打造的新能源智慧運營平臺,基于SCADA系統實時數據構建動態分析模型,整合風機齒輪箱、發電機等大部件運行參數,使故障識別準確率提升至90%以上。讓“風電巨人”實現從被動維修到智能預判的跨越,改變了傳統風電行業被動運維的困境。

目前,太極股份新能源智慧運營平臺已在國內多個頭部電力企業投入應用,運行數據顯示,平臺幫助風電場平均減少非計劃停機時間50%-65%,單次檢修時間縮短30%。通過平臺創新的碳減排算法優化運維車輛調度路線,單個風電場每年可減少20%-30%運輸碳排放,實現了經濟效益與環境效益的雙贏。“我們打造的不僅是一個數據看板,而是用AI重構了整個運維決策鏈條。”太極股份技術人員介紹道。

智慧巡檢,護航“火電衛士”

一度電里有70%來自火電,夏季用電高峰更是屬于火電行業的“大考”。電科海康與國能壽光發電有限公司共同建設的發電廠智能巡檢系統,用數字化技術幫助電廠持續高負荷運行保障電力供應。

運輸“能量之源”燃料的皮帶出現工作異常,是困擾著每個火電廠的難題,如今有了智能巡檢系統的科學預判,視頻和激光等多維感知技術的加入,讓皮帶撕裂的征兆在初期就可以及時被發現,將事后止損轉為事前預警,皮帶撕裂事故風險大大降低。不僅如此,燃料區也進行了安消一體化改造,紅外熱成像測溫、工業級環境監測傳感器、煙霧圖像識別等多種技術加持,實現了煤場自燃智能防控。

其他區域的巡檢也并不比燃料區簡單。電廠工作人員回憶起剛入職時要做的工作,“電氣區、鍋爐區、汽機區等核心區域的巡檢,是最難的。”現在,有了巡檢機器人與智能攝像機的協助,通過采集現場儀表視頻圖像信息,再由機器視覺分析技術和圖像識別技術處理,可及時對異常數據發出報警,提醒運維人員。“現在我們不需要頻繁進去抄表,有異常的時候進去看一下就好了。”

在電廠的每個區域、各個角落,還有更多的數字化技術運用正在為電力行業構筑起立體化防線。“這么大規模的數字化升級,在發電行業內并不多見。” 生產技術部科技主管介紹到,“相較于傳統的人工巡檢,智能巡檢系統,提升了巡檢效率,提高了設備的可靠性,降本增效成果顯著。”

數字化“神器”,保駕電力設備

電力行業中,鳥類和電線相遇極容易“兩敗俱傷”,一次停歇、一攤鳥糞、一個鳥巢都可能引發線路短路、跳閘甚至火災,造成電力供應中斷和鳥類傷亡。海康威視推出的大模型探驅鳥一體機,通過大模型檢測相機精準識別出鳥類,再聯動光波無接觸式驅離,實現“定向驅鳥”,既避免對鳥類造成物理傷害,又能針對性阻止其靠近危險區域,助力變電站構建“安全+生態”雙保障體系。

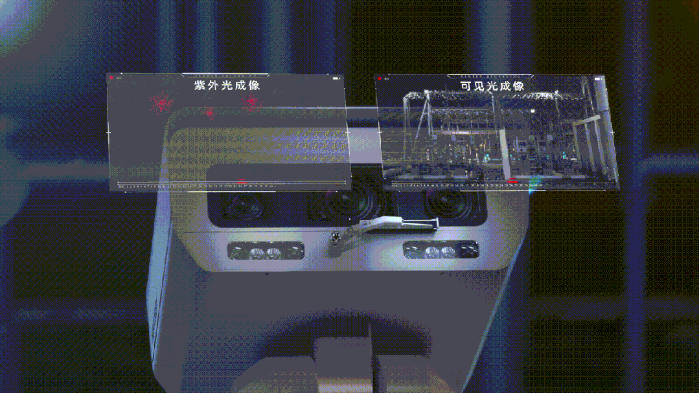

電暈放電現象常出現在高壓輸電過程中,意味著帶電設備的絕緣性正在被破壞,不僅會損耗電力,嚴重還會導致設備和傳輸線路故障,引發大面積停電。針對這一問題,海康威視推出的紫外電暈在線監測儀,通過紫外成像技術,快速識別放電產生的光信號,有效避免太陽光中紫外線干擾,精準定位放電位置,讓電力線路隱患早發現。紫外+紅外+可見光的“三合一”配置,還讓檢測儀滿足多種電力場景需求,可同時監測電站的溫度、電暈放電等多種狀態,7x24小時不間斷地遠距離、多點位輪巡,為電力系統安全運行“保駕護航”。